Las células madres son la pera limonera. Te hablan de ellas y parece que en un futuro te repararán cualquier parte del cuerpo y hasta te harán el colacao. Todo el mundo habla de ellas y se imagina que son unas celulitas difíciles de conseguir, muy poderosas y muy valiosas. Sin embargo, al preguntarle a cualquiera qué son realmente, comienzan los titubeos.

Las células madres son la pera limonera. Te hablan de ellas y parece que en un futuro te repararán cualquier parte del cuerpo y hasta te harán el colacao. Todo el mundo habla de ellas y se imagina que son unas celulitas difíciles de conseguir, muy poderosas y muy valiosas. Sin embargo, al preguntarle a cualquiera qué son realmente, comienzan los titubeos.

Realmente el concepto de célula madre es erróneo, ya que la traducción correcta de stem cell sería célula troncal; además, al hablar de célula troncal nos podemos imaginar mejor lo que realmente ocurre, una célula que es el “tronco”, del que salen nuevas ramas sin parar y de éstas salen otras. Son células que tienen la capacidad de dividirse, dando lugar a otras células que se especializan (una célula que formará parte del tejido cardiaco, otra célula que formará parte del tejido hepático, etc) y también a otras células troncales. ¿Qué es lo que las diferencia de otras? Pues su capacidad para dar lugar a cualquier tipo de célula y que se dividan de forma incansable.

Existen varios tipos de células troncales:

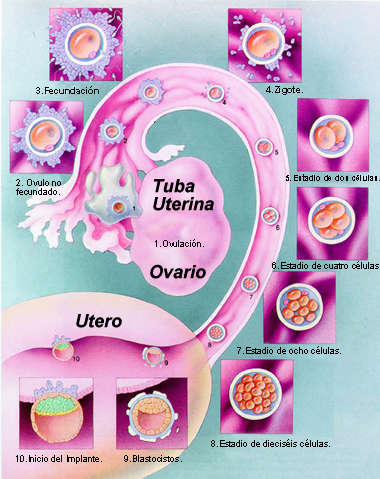

1. Células troncales totipotentes. Son aquéllas que al dividirse y especializarse sus células (diferenciarse) pueden dar lugar a un organismo entero. Ejemplo: las células que se encuentran en el embrión en la fase de mórula, cuando el óvulo está recién fecundado y empieza el proceso de formación de un nuevo ser.

1. Células troncales totipotentes. Son aquéllas que al dividirse y especializarse sus células (diferenciarse) pueden dar lugar a un organismo entero. Ejemplo: las células que se encuentran en el embrión en la fase de mórula, cuando el óvulo está recién fecundado y empieza el proceso de formación de un nuevo ser.

2. Células troncales pluripotentes. Han perdido la capacidad de dar lugar a un ser vivo entero al dividirse y diferenciarse sus células, pero sí pueden formar algunos tejidos (células pluripotentes cardiacas, neuronales, etc). Es lo que ocurre en el embrión en la fase de blastocito, cuando está a punto de adherirse al útero y seguir evolucionando.

3. Células troncales multipotentes. Únicamente pueden dividirse y dar lugar a las células de un tipo de tejido; el ejemplo más claro lo tenemos en las células de la sangre del cordón umbilical, capaces de dividirse y diferenciarse en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

¿Por qué es importante comentar todo esto? Para tener unas expectativas moderadas y saber qué son realmente las células madres y lo que se les puede pedir.

¿Existe alguna alternativa al uso de embriones para conseguir células troncales pluripotentes? Sí. En 2006 se habló por primera vez en este artículo de las células troncales inducidas, que son células normales “rebobinadas” o “retroprogramadas” para volver a la situación de células troncales y a partir de ese momento ser capaces de especializarse en células de varios tipos de tejidos.

¿Es buena idea que congele la sangre de cordón umbilical de mi hijo? Este tema es delicado; muchas familias recurren a la congelación de la sangre del cordón umbilical con la esperanza de que si su hijo en un futuro padece un cáncer hematológico, puedan usarse esas células para salvarlo. Sin embargo, no siempre saben que en caso de que ese cáncer esté asociado a una mutación genética es muy probable que las células contenidas en la sangre del cordón umbilical también estén afectadas y por tanto no se puedan usar para un transplante. Además, en caso de decidir guardar esa sangre umbilical en un banco privado para uso propio… deberán hacerlo en el extranjero. La ley española obliga a los bancos de sangre de cordón a informar sobre las sangres de cordón que tienen almacenadas, de manera que en el caso de haber una persona que padezca una leucemia o un linfoma, por ejemplo, y necesitar un transplante de esas células, están obligados a entregar esa sangre de cordón y dev0lver a la familia el dinero que hayan pagado hasta el momento. Para más información sobre este tema os aconsejo leer el artículo escrito por Nebulina en su blog y la guía de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia.

Hace poco comentaba a mi adorado, venerado, idolatrado y leído en casi-silencio

Hace poco comentaba a mi adorado, venerado, idolatrado y leído en casi-silencio